籠込め(カゴメ)ネコ『びー』の帰還 |

| 名前は、「びー」 |

| 「びー」入院二日目 |

| 緑色のバスケット |

| 「とっても人懐っこいネコ」 |

| 「ありあわせの」人生 |

| 「名付け得る」不幸について |

| 今日はこれだけ |

| 「うんこ」談義 |

| エマージェンシー・コール |

| 「びー」退院 |

| 第一回「圧迫排尿」・顛末 |

| 「資本主義」のしくみ |

| 「連続性」の証明 |

| 「再入院・手術!」 |

| 明日退院のご予定 |

| 三階の「クー」 |

| オレンジ色のバスケット |

| 籠込(かごめ)ネコ「びー」の帰還 |

| 平凡な日々 |

| 「びー」様、お食事中 |

| 「コロコロうんちの秘訣はヨーグルト」 |

| しっぽの縫い目、ほどけて・・・ |

| 「もはや消費すら欲望ではない・・・」私 |

| 「おむつ装着状況・前面」 |

| 「おむつ装着状況・側面」 |

| 「他人」と異なる「私」というものの存在 |

| 「ベントナイトな、夜」 |

| 「ドーナツ」と「コーヒーカップ」 |

| 「永遠」、という脅迫 |

| 「糞便の夢」もしくは「自己言及の不完全性」 |

| 「異」としての「存在」 |

| 黄金比のまどろみ |

| 「びー」の帰宅 |

| 誰も「支払わない」熟練 |

| 「ちょび」と「びー」、『乱闘』シリーズ・1 |

| 「ちょび」と「びー」、『乱闘』シリーズ・2 |

| 「世界を止めて!・私は、降りたい!」 |

| 「正しいネコのぶら下げ方」 |

| 「ウンコふんじゃった♪♪」 |

| 「パンパース記念日、もしくは『再生産』の神秘」 |

| I☆ラヴ☆ED |

| スピーク・ライク・A・チャイルド/または、「愛」の 生物的土台 |

| 『恋人かサンタクロース』ではない/または『愁訴』と『告訴 』 |

| 正しいネコの『つるし』方 |

| 「ぶらさがり猫・『びー』、だから、『キープ・ミー・ハンギ ング・オン』」 |

| コントロール・アルト・デル(Cntl+Alt+Del)を押しながら・ ・・ |

| 鏡の国の・「びー」 |

| 「世界」との「きづな」 |

| 「パンパース装着状況・前面/背面」、もしくは、「私を二階微分して!それが『私』よ!」 |

| 「トン」ちゃんの食卓/または、「時間」に「拘束」された「 修辞」 |

| 続・鏡の国の『びー』、または「一物理学徒として・・・」 |

| ネバーエンディング・「鏡像」問題 |

| 続々・鏡の国の「私」/「見較べ法」と「身重ね法」 |

| Until_the_end_of_the_world/この世の果てまでも・・・ |

| 「やさしい水」/"AGUA_DE_BEBER" |

| 「ごはんを食べてくれる」だけで、これほどまでに「幸せ」に なれる「他者」 |

| 「自然治癒」を待ちながら・・・ |

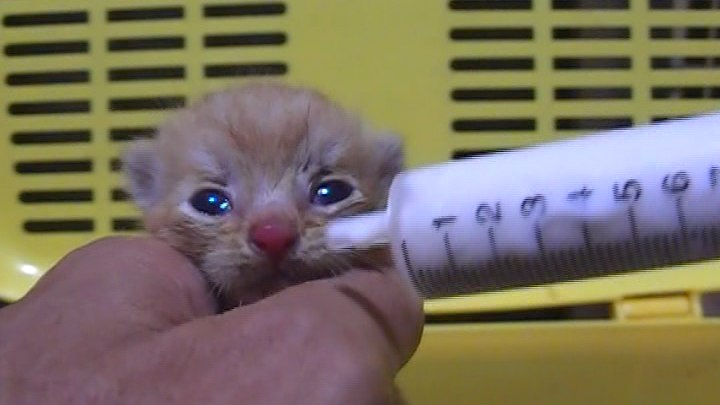

| 「びー」と「注射器」 |

| 「授乳生活」、または、「自然数」と「自然数」の隙間 |

| 「大人」の仕事、もしくは、「狂気」としての「侠気」 |

| 「サンクチュアリー」 |

| 「授与動詞」としてのabandon、または、帝国主義世界再分割 |

| 1995年1月17日 |

| それは夢のような、青い梅のような・・・♪ |

| 「寒い冬を、克服して〜、そろそ〜ろ、ほら〜♪」 |

| 「人類愛」は「張り子の虎」である? |

| 一年で一番寒い朝 |

| 「私」に向けられたわけではない「悪意」、もしくは、「ムー スポッキー」の思い出 |

| 「次の『素数』まで・・・」 |

| またしても、「名付け得る」不幸について、または、「ムースポッキー事件(3)」 |

| 「春眠不覚暁」、または、"B" on the Run. |

| 「ムースポッキー事件」、第4話:「不幸」のにおい |

| 「ムースポッキー事件」、第5話:またしても、「名付ける」ことについて・・・ |

| 「シャンプー、はじめました」、または、生きている「理由」 |

| 『梅に鴬』、または、「映画、はじめました・・・」 |

| 「価値相対主義」について。または、「370-168」の思い出。 |

| アオサギの滑空、または、間違いだらけの「人生」 |

| 早起き鳥は・・・、もしくは、役に立つ「哲学」 |

| 「君の名は・・・」、おい、今度は「サカナ」かよ? |

| 「鉄鎖以外に、失う」もの・・・。 |

| またしても、「糞便」談義、そして、「もっ、猛禽類だぁ!」・・・ |

| 「無限論パラドックス」、または、「職業」を通じて「学ぶ」こと・・・ |

| 『再発』・御礼!! |

| あ〜あぁ、わかってくれとは言わないがぁ〜っ! |

| 雨上がりの、夜空に・・・、 |

| 「ムースポッキー事件・第6話」、いい加減にしないと「ホワイト・デー」も終わってしまう・・・。 |

| 「ムースポッキー事件・第7話」・いよいよ最終回か? |

| 「ムースポッキー事件・第8話」・今度こそ!「完結編」 |

| 「あのペリカン、淋しそう〜♪」 |

| アンドロイドも「うんこ」の夢を見るか? |

| 人の食生活を笑うな |

| 続・人の食生活を笑うな |

| 「私に擬して」理解する、ということ |

| 四月になれば、彼女は・・・。 |

| イッツ・ア・スモール・スモール・ワールド!その1 |

| イッツ・ア・スモール・スモール・ワールド!その2 |

| 「ブルーのプジョー306、オートマチック」、ではなく・・・。 |

| 初めて群れに入れられた子ゾウのような気分になって、・・・ |

| 「次の素数」まで・・・、それと、メジロ・・・。 |

| 「1」を超える自然数 |

| 「世界」の形・・・。 |

| 「正しさ」は行為の結果によって判断されてはならない・・・。 |

| 「ラバー・ダッキー」みたいな、または、ハイイロガンのヒナ、「マルティナ」・・・。 |

| 「酔ったふりして、名を呼〜べ〜ば〜♪」 |

| 世界の中心で、「イヤだ!」と叫ぶ・・・。 |

| 26_Letters/小文字で書かれた「幸せ」 |

| 26_Letters/「猫・絵文字」お絵描きうたシリーズ・つづき |

| 「パンパースの誕生」・または、「終われない・私」 |

| Let's Go Crazy!、または、「理性」ならざるものの声 |

| 「ペットボトル湯たんぽ」、または、「私的」なことがら、に ついて・・・ |

| 「悲しき『亜』熱帯」/Tristes_SubーTropiques |

| でも、おっぱいは、出ないよ(^_^)v |

| キュルケゴール的な意味で・・・。 |

| そして、人生は、続く。/And the Life Goes On... |

| 「異なる」周波数の振動が「存在」している・・・ことについ て。 |

| 過去において「あった」ことと、現在「ある」こと・・・。 |

| 「ウィーク・エンド」 |

| 自由の幻想・Phantom of Liberty |

| 否定文で定義された言葉。 |

| 「道理」に、ついて・・・。 |

| 「無理」が通れば、「道理」が引っ込む・・・、を論ず。 |

| 鮮やかなオレンジ色の・・・。 |

| 「ラング・ド・シャ」とは「猫の舌」のことなり。 |

| 「絶望の虚妄なることは、まさに希望と相同じい」 |

| 「時間」に「棹さして」・・・ |

| 「しあわせ」とは、「しなくてもよいこと」のリスト、である。 |

| 「林立する、『感嘆符』たち」 |

| お尻の穴まで、くっきりと・・・。 |

| 「千成瓢箪」、「ボルヘス的な」意味で、・・・ |

| 「園芸家12ヶ月」、または、エキゾチズムとしての・・・。 |

| いまだ、「名付け得ぬもの」があること・・・。 |

| 「うんこ・コラボ」、または「お尻を突き出して、おねだり♪ 」 |

| 資本主義の「外部」 |

| 「管理されない『性』」、をめぐる一考察。 |

| 少しだけ、遅れる「時計」、について・・・。 |

| 「条件付き」の「希望」。 |

| この「蜂」と、この「蜂」が蜜を吸っているところの「花」の名を知りたくて、 |

| レギュラーサイズと、スモールサイズがございますが・・・? |

| 「出世払い」契約。 |

| 「inconvenientな、コンビニエンス・ストア」 |

| 「推移律」をめぐる「錯誤」、について。 |

| 別の言い方をするならば、・・・、「うぉー・あい・にー」 |

| 「いえ、いいのです。私はここが気に入りましたので・・・。」 |

| Lunaticな夕べ。 |

| 「植物一日一題」・・・「時計回り」と「反時計回り」 |

| 「招福・まねき猫」、「びー」洗顔中 |

| 「連座制collective punishment」について。 |

| またお会いできて、うれしゅうございます。 |

| 「無花果」と書いて、「イチジク」と読む。 |

| 「生きている」こと「そのもの」であったりもするような、・・・、例えば、「ビォフェルミン投与」 |

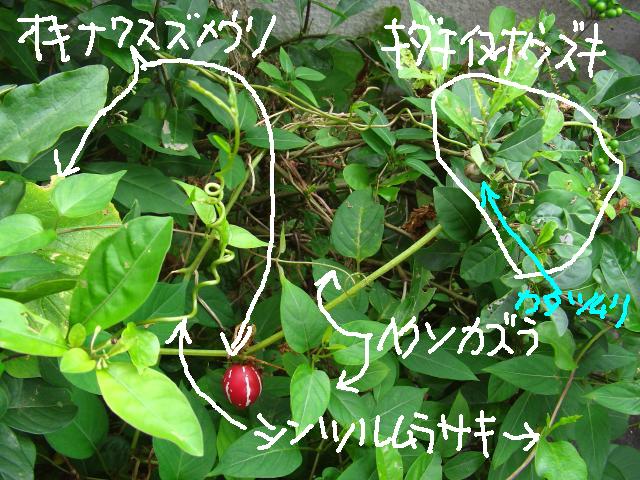

| 雨上が「り」、オキナワスズメウ「リ」、・・・、お、脚韻を踏んでおる♪ |

| 「纏繞(てんじょう)」する、「私」・・・。 |

| ノアサガオの蔓を探して・・・。 |

| チーズ・ケーキは、い、か、が? |

| 「ベン」を待ちながら・・・。そう、「固い」の、お願いね♪ |

| 無限ページのメニューのある、料理店。 |

| 燕雀いずくんぞ鴻鵠の志を知らんや・・・。 |

| もし私がキャベツだったら、もし私がトマトだったら・・・。 |

| 「カモメが飛んだ日」、はぁ?アジサシ系? |

| 愚劣な「罪の算術」に陥ることなく、・・・。【前編】 |

| 愚劣な「罪の算術」に陥ることなく、・・・。【後編】 |

| 渚にまつわる、・・・、エトセトラ。 |

| 「淡雪センダングサとはうまい名前・・・ |

| 「トゥワイライト・ソング」 |

| ダイサギさん、また、お会いしましたね・・・ |

| 「クロサギ」さんからお手紙着いた・・・? |

| 「私は、その『名前』を、知っているよ♪」 |

| 「鷺を烏と言いくるめる」を論ず。 |

| 「焼きおにぎり」鳥・クロニクル |

| 「動かぬ証拠」だ!「現場」を押さえたぞ!・・・、しかし君達は「種」というものをどう考えておる? |

| 飛びかうカモメは・・・。 |

| 現在「スリープ・モード」中です・・・ |

| 「『千成瓢箪』の正体見〜た〜り〜♪」 |

| リラッ・ねこ |

| 「生き物」の、密度。 |

| 深刻な「サギ」問題。 |

| 「見る」ことの、技術 |

| 「早期警戒システム」が起動します。 |

| 観光・植物・ウンチク一題 |

| ふたたび、「びー」様、絶食中。 |

| V.A.C.A.T.I.O.N. |

| 今日は、「大漁」でぃっ! |

| ふたたび、「園芸家」風。「栄養生長」と「生殖生長」、・・・ |

| 「でも、心の中は、嵐が吹いているんです」、、、「誰の心にも、嵐が吹いているよ」 |

| 新たな「サギ」問題。 |

| 「水生生物」が「陸生成物」に対して負っている、「ハンディ」 |

| 人の「排泄生活」を、笑うな! |

| 「擬態」・被「擬態」問題 |

| お・め・で・と・う・♪ |

| クマノミだぁっ♪・・・で、いつまでも「毎日が夏休み」なわけが、・・・。 |

| 「生きとし生けるものの同一性は永遠であり、多様性は無限だ。」 |

| 「雄性先熟」・「雌性先熟」、問題 |

| ファインディング・「ハマクマノミ」一家 |

| 「紋切り型」辞典 |

| 「スズメ」関係・三題 |

| そう、少し、「躁」なんです。「躁転」でんねん、そうでんねん♪ |

| Each Raindrop Is A Kiss From Heaven./雨滴は天よりの接吻也。 |

| ビューティフル・サンデー |

| 「みんなただ〜い〜ま♪、ずいぶん待〜ぁ〜った〜?」 |

| 「浸透圧」の、記憶 |

| 「纏繞(てんじょう)」し、「葛藤(カットウ)」する、私。 |

| 「パンパース・を履いた・猫」 |

| 「花はどうして、美しいか?」 |

| 「気持ち悪いほどの」・数 |

| 立羽蝶を擬き(もどき)て・・・。 |

| 「写真家」・12ヶ月 |

| 「配偶行動の誘引」に、尽きるわけではなく・・・。 |

| 航海者の花 |

| カワセミを追いかけて・・・。 |

| システムが、「流動化」しています。 |

| 息がつまるほど・・・♪ |

| 「亜熱帯」的、「シ・エ・ス・タ(Siesta)」 |

| 引き続き、「名付ける」ことについて・・・。 |

| 「台風一過」 |

| 「さかあがり」考 |

| 「読み終わる」ことだけが、目的の、読書。 |

| 「南・国・の・、楽・園・の・鳥・」、あるいは、「見る」ための熟練について・・・。 |

| 「用」のない、遺伝子の「容器」 |

| 「用無し」の「容器」、「多様性」を論ず。 |

| 「人間でな・か・っ・た・ころ」の記・憶・ |

| 果実の中・に・咲・く・花・、「矛盾」の上・に・咲・く・花・。 |

| 「夢・の・、蝶」 |

| 「どこにも辿り着かない、道。/We_Are_on_the_Road_to_Nowhere.」 |

| 「年寄りの『潜水』」、もしくは、「世界に必然性がな・い・こと、の認識」 |

| ふたたび、「雪・加・」を探して・・・。 |

| 「狂気」を、「受け入れた」、記・憶・ |

| 「希望」という名の、公園。 |

| 「容器」、「もののあはれ」を論ず。 |

| 「正鵠を得る」、を論ず |

| 我家没有・・・(私の家には、・・・がありません)。 |

| 「性・の・饗・宴・」、など・・・。 |

| 「一。煩悩を消除す。」 |

| 「名前」を知ることが出来ないという、耐え難い、もどかしさ。 |

| 新・捨て子四兄弟、あらわる! |

| 生キテイルウチガ花ナノサ・・・。It's_good_to_be_alive! |

| 「世俗化」される、「世界」。 |

| 「海草藻場」、で、つかまえて・・・。 |

| 「小人の国の、ガリバー」または、「釈迦入滅図」・・・? |

| 「26_Colors/26色の色鉛筆」 |

| I_Read_a_News_Today,_Oh!_Boy...・「今日、新聞で見たんだ・・・。」 |

| loneliness_is_the_very_condition_of.../ 「孤独について」 |

| 「生き物」の「生き方」。 |

| 「わたしの魂のせいだ」 |

| 「瓜の蔓にゃ、茄子は生らぬ」 |

| 「城壁の、鳥」、または、「トリビアル」な、「努力」 |

| 「渡り鳥」・の・「孤独」 |

| 待ち続ける、以外に方法がない、事柄、について |

| 「私」は、「あなた」が生きていること、に、依存、している! |

| 「自由軒のラ、ラ、ライスカレー」 |

| 「錯覚」、としての、人生。 |

| そんな複雑極まりない「生き物」の機能・・・。 |

| 「繁殖」する、「生き物」たち。 |

| 早起き「十徳」 |

| 「卒業してしまった、学校のような気が、・・・」 |

| 「放蕩息子の帰還」 |

| 「Lexicon_of_love.../愛の語彙(?)」 |

| 「ネコババ」の起源 |

| 「生きる目的を考案したりこの世界に意味をみいだしたり・・・」 |

| 「世界」の「一部」 |

| 四十雀の「聞き做し(ききなし)」。 |

| キジバトさんの、「表敬訪問」 |

| 「恒常性」への「確信」 |

| 「家族」の「食卓」 |

| 「用なし」遺伝子・容器、「子育て」を、語る。 |

| 「遅きに失する」、ことについて・・・。 |

| 一日の大半を、まどろんで過ごす、者たち・・・。 |

| 「ブリコラージュ」で、行こう♪ |

| 紙コップに注ぐ、降りやまない雨のような、言葉・・・。 |

| どうして、こんなに、ね・む・い・の・? |

| 聞き分けのない女のほほを・・・。 |

| やはり、それだけのこと、だ・・・。 |

| Friends_and_Enemies |

| 「おまえの頭を開いて少し身軽になって楽しめ〜♪」 |

| He_is_not_what_he_was.彼は昔の彼ならず・・・。 |

| 「無力」を「学ぶ」ことについて、など・・・。 |

| 私たちは「恋する惑星」に、生まれた・・・。 |

| ヤマタノオロチ、の、ひどすぎる借金??? |

| 「完熟・パパイヤ泥棒」だぁっ♪ |

| 「関係」、の、「発見」・・・。 |

| For the young, and the young at heart... |

|

「びー」がうちに来てから

日。

「私」がお酒やめてから 日。 |